第14回 地域支援事業充実分に係る上限の取り扱い及び任意事業について(前編)

今回のほっと・ケアライフ通信は、平成27年2月に厚生労働省により発表された「地域支援事業充実分に係る上限の取り扱い及び任意事業の見直し」について考察していきます。

まず、現行の地域支援事業の予算の上限をご説明させていただく前に、現行の地域支援事業の事業内容についてご説明させていただきます。

- 介護予防事業

(1)介護予防特定高齢者施策

①目的

介護予防事業は、「要介護状態等になる恐れの高い65歳以上の者(特定高齢者)」が要介護状態等にならないように予防することが目的になります。地域包括支援センター等が対象者に応じた個別のケアプランを作成して、そのプランに基づいたサービスを受けることが出来ます。②事業の種類

■特定高齢者把握事業・・・高齢者の生活機能評価・高齢者に関する情報の収集・特定高齢者の候補者の選定・特定高齢者の決定

■通所介護予防事業・・・運動器による機能向上プログラムの実施による自立した生活の確立と自己実現の支援

■訪問型介護予防事業・・・特定高齢者であって、通所形態による事業への参加が困難なものを対象に、保健師等がその者の居宅を訪問して、その生活機能に関する問題を総合的に把握・評価し、必要な相談・指導等を実施する。

■介護予防特定高齢者施策評価事業・・・介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、介護予防特定高齢者施策の事業評価を行い、その結果に基づき事業の実施方法等の改善を図る。(2)介護予防一般高齢者施策

①目的

地域において介護予防に資する自発的な活動が広く実施され、地域の高齢者が自ら活動に参加できるような地域社会の構築を目指して、介護予防に対する知識の向上や地域における自発的な介護予防に資する活動の育成・支援を行うことを目標としています。②事業の種類

■介護予防普及啓発事業・・・介護予防普及のためのパンフレットの作成及び配布・介護予防普及のための有識者による講演会や相談会等の開催・介護予防に関する知識又は情報、各対象者の介護予防事業実施の記録等を管理するための媒体の配布

■地域介護予防活動支援事業・・・介護予防に関するボランティア育成のための研修・介護予防に資する地域活動組織の育成及び支援

■介護予防一般高齢者施策評価事業・・・介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、介護予防一般高齢者施策の事業評価を行い、その結果に基づき事業の改善を図る。 - 包括的支援事業

(1)介護予防ケアマネジメント業務

①目的

特定高齢者が要介護状態等になることを予防するために、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に実施されるように必要な援助を行うことを目的としています。②対象者

当該市町村に居住地を有する特定高齢者を対象に実施するものとする。③実施担当者

保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等が相互に協働しながら実施するものとする。(2)総合相談支援業務

①目的

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことが出来るよう、相談を受け、地域における適切な保険・医療・福祉サービス、期間又は制度の利用につなげる等の支援を行うことを目的とする。②事業内容

■地域におけるネットワークの構築・・・地域包括支援センターは、支援を必要とする高齢者を見出し、保険・医療・福祉サービスをはじめとする適切な支援へのつなぎ、継続的な見守りを行い、更なる問題の発生を防止するため、地域における様々な関係者のネットワーク構築を図る。

■実態把握・・・高齢者やその家族の状況等についての実態把握。

■総合相談支援・・・初期段階の相談対応・継続的かつ専門的な相談支援(3)権利擁護業務

①目的

権利擁護業務は、地域の住民、民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは、十分に問題が解決できないなど困難な状況にある高齢者が、専門的かつ継続的な視点から、高齢者の権利擁護のため必要な支援を行うことを目的としています。②事業内容

■成年後見制度の活用促進

■老人福祉施設等への措置の支援

■高齢者虐待への対応

■高齢者やその家庭での困難事例への対応

■消費者被害の防止(4)包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

①目的

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務は、高齢者が住み慣れた地域暮らし続けることが出来るよう、地域で多職種相互の共同等により連携し、個々の高齢者の状況や変化に応じて、包括的・継続的ケアマネジメントが重要であり、地域における連携・協働の体制作りや個々の介護支援専門員に対する支援等を行うことを目的としています。②事業内容

■包括的・継続的なケア体制の構築

■地域における介護支援専門員のネットワーク活用

■日常的個別指導・相談

■支援困難事例等への指導・助言 - 任意事業

①目的

地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい暮らしを継続していくために、介護保険事業の運営の安定化を図るとともに、被保険者及び要介護被保険者を現に介護するものなどに対し、地域の実情に応じた必要な支援を行うことを目的とします。②対象者

被保険者、要介護被保険者現に介護する者その他個々の事業の対象として市町村が認める者とする。ただし、住宅改修費の支給については、住宅改修の活用を希望する要介護(支援)被保険者で居宅介護(介護予防)支援の提供を受けていない者又は当該者の住宅改修費の支給の申請に係る必要な書類を作成した者に限ります。③事業内容

任意事業については、地域の実情に応じ、創意工夫を生かした多様な事業形態が可能です。次に掲げるものはあくまでも一例になります。

■介護給付等費用適正化事業

■家族介護支援事業

■成年後見制度利用支援事業

■福祉用具・住宅改修支援事業

■地域自立生活支援事業

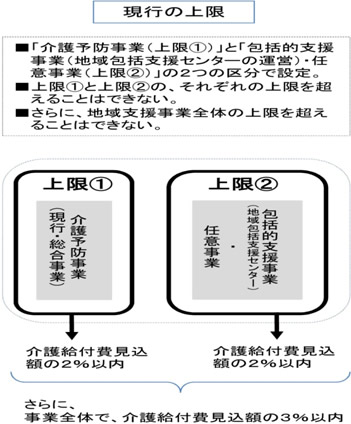

続きまして、地域支援事業の予算の上限についてご説明させていただきます。地域支援事業の予算の上限は、厚生労働省が発表している「介護保険最新情報 Vol.423」によりますと以下の通りになります。

現行の制度では、介護予防事業と任意事業・包括的支援事業の予算上限額はそれぞれ、事業全体の介護給付見込み額の2%となっており、かつ、2つの合計が事業全体の介護給付見込み額の3%以内が地域支援事業の予算の上限になります。

以上が現行の地域支援事業についてになります。新しい総合事業については「ほっと・ケアライフ通信第15回」に続きます。