保険料は、介護保険事業に要する費用に充てるため、保険者が、被保険者より徴収します。

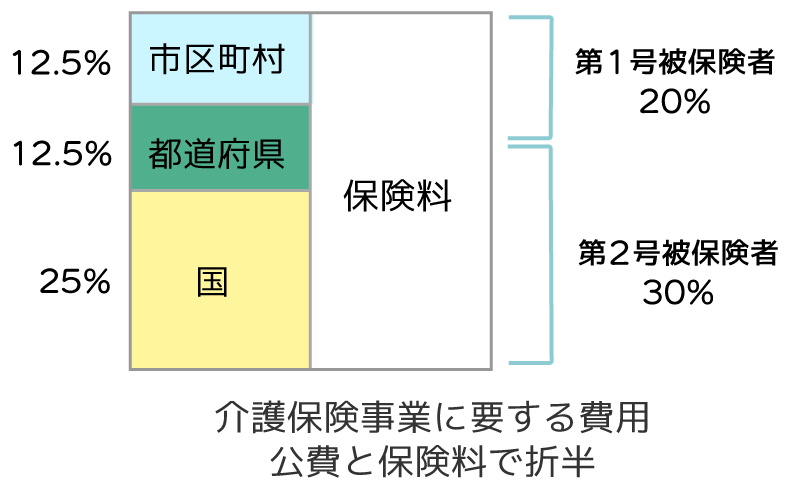

介護給付及び予防給付に要する費用は、国25%、都道府県12.5%、市区町村12.5%、被保険者50%(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものの場合は、国20%、都道府県17.5%、市区町村12.5%、被保険者50%)となっています。

被保険者の徴収される保険料は、人口比により変化しますが、平成23年においては、第1号被保険者(住所のある65歳以上の人)20%、第2号被保険者(医療保険に加入している40歳以上65歳未満の人)30%の割合になっています。

保険料の算出方法

第1号被保険者(65歳以上の方)と、第2号被保険者(40歳~64歳の方)では、保険料の算出方法等が異なります。

第1号被保険者・・・3年間で、利用する介護保険サービスに必要な費用(介護保険給付費)などの見込みのうち、上記第1号被保険者の保険料でまかなう分を、3年間の第1号被保険者の見込み数で割ることにより、一人当たりの年間保険料率(基準額)を算出します。

この基準額をもとに、前年の所得や世帯員の課税状況などをもとに、介護保険料が決められます。また、保険料は、3年ごとに見直されます。

■上記の事から、市町村、加入している医療保険、被保険者の所得により、介護保険料は異なります。

【参考①】第1号被保険者で、さいたま市、久喜市の平成24年から26年の介護保険料。

| 所得段階 | さいたま市 | 久喜市 | さいたま市 | 久喜市 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 対象となる方 | 基準額に対する割合 | 年額保険料(円) | 基準額に対する割合 | 年額保険料(円) | ||

| 第1段階 | 生活保護を受給している方または、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している方 | 0.50 | 29,280 | 0.5 | 26,300 | |

| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 0.50 | 29,280 | 0.5 | 26,300 | |

| 第3段階 (特例) | 世帯全員が市民税非課税で本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 0.60 | 35,136 | 0.65 | 34,200 | |

| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 | 0.65 | 38,064 | 0.7 | 36,900 | |

| 第4段階 (特例) | 本人が市民税非課税で、世帯の中に市民税課税者がおり、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 | 0.85 | 49,776 | 0.83 | 43,700 | |

| 第4段階 | 本人が市民税非課税で、世帯の中に市民税課税者がおり、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超える方 | 基準額 | 58,559 | 基準額 | 52,700 | |

| 第5段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 | 1.10 | 64,415 | 1.1 | 58,000 | |

| 第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 | 1.30 | 76,127 | 1.25 | 65,900 | |

| 第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上350万円未満の方 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上400万円未満の方 | 1.55 | 90,767 | 1.5 | 79,100 |

| 第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が350万円以上500万円未満の方 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 | 1.70 | 99,551 | 1.78 | 93,800 |

| 第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上700万円未満の方 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上の方 | 1.95 | 114,191 | 1.85 | 97,500 |

| 第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方 | – | 2.10 | 122,974 | – | – |

| 第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 | – | 2.25 | 131,758 | – | – |

【参考②】第2号被保険者で、国民健康保険加入者の介護保険料は、各市町村により決められます。

さいたま市、久喜市の国民健康保険加入者の介護保険料。

| さいたま市 | 久喜市 | |||||

| 久喜区域 | 菖蒲区域 | 栗橋区域 | 鷲宮区域 | |||

| 介護 納付金分 | 所得割率 | 1.90% | 3.02% | 1.10% | 1.20% | 1.40% |

| 均等割額 | 8,900 | 15,800 | 10,800 | 12,000 | 14,800 | |

| 賦課限度額 | 100,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |

介護保険料(年額)=(課税所得金額×所得割率)+(被保険者数×均等割額)

(例)課税所得金額340万円 被保険者数4名

■さいたま市

介護保険料(年額)=(3,400,000×1.9%)+(4×8,900)=100,200円

付加限度額100,000円を超えるため 介護保険料(年額)は、100,000円

■久喜市 栗橋区域

介護保険料(年額)=(3,400,000×1.2%)+(4×12,000)=88,800円

付加限度額90,000円以下のため 介護保険料(年額)は、88,800円

【参考③】第2号被保険者で、政府管掌健康保険加入者の介護保険料。

政府管掌健康保険加入者は、標準報酬月額に対して、介護保険料率1.13%の割合で徴収されます。政府管掌保険は、労使折半になりますので、実際の加入者の負担は、0.565%ということになります。

課税所得金額340円程度の人の標準報酬月額を47万円と仮定すると、

介護保険料(年額)=470,000円×0.565%×12ケ月=31,866円

介護保険法(平成九年十二月十七日法律第百二十三号)

2 前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。

3 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、第百四十七条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第一号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね三年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

4 市町村は、第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者からは保険料を徴収しない。

保険料の徴収方法

保険料の徴収は、1号被保険者については、市町村が、特別徴収または普通徴収により徴収し、2号被保険者については、医療保険者が医療保険の保険料と一括して徴収しています。

特別徴収・・・被保険者の年金から天引きする方法

普通徴収・・・被保険者へ納入の通知により、被保険者自らが納付する方法

※普通徴収になる人

- 年金を受給していない人

- 受給している年金の年額が18万円未満(月額15,000円未満)の人

- 年金保険者への届出内容と市への届出内容が異なる人(住所、氏名等)

- 年度途中に引越しなどにより市町村が変わった人

- 年度途中で65歳(第1号被保険者)になる人

- 収入申告のやり直しなどで、所得段階区分が変更になる人

介護保険法(平成九年十二月十七日法律第百二十三号

第八章 費用等

第一節 費用の負担

(保険料の徴収の方法)

第百三十一条 第百二十九条の保険料の徴収については、第百三十五条の規定により特別徴収(国民年金法による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法に基づく老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「老齢等年金給付」という。)の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた第一号被保険者又は当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第一号被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法第二百三十一条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。