第16回 介護予防・日常生活支援事業ガイドラインについてのQ&A(前編)

今回のほっと・ケアライフ通信は、平成27年3月31日に厚生労働省により発表された「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案についてのQ&A」(前編)について考察していきます。

前半部分をホットケアライフ通信第16回、後半部分をほっと・ケアライフ通信第17回で掲載させていただきます。

A1 「生活管理指導員派遣事業」及び「生活管理指導短期宿泊事業」については、「介護予防・地域支え合い事業」の廃止に伴い、経過措置として平成19年度以降、個別の訪問活動を実施することは想定していない一次予防事業の例外的な取扱として、引き続き実施することを可能としてきたところであるが、平成27年度から一次予防事業の例外的な取扱を見直し、「生活管理指導員派遣事業」及び「生活管理指導短期宿泊事業」を一次予防事業として実施することは不可とするものである。

A2 また、これまでの任意事業は、実施要綱に記載する事業のほか、地域の実情に応じて様々な事業を実施することが可能となっていたところ、市町村の中には「生活管理指導員派遣事業」及び「生活管理指導短期宿泊事業」を任意事業として実施していたが、任意事業については、平成27年度に任意事業として実施できる対象事業を明確化するよう見直したところである。

具体的には、「介護給付サービスの上乗せ・横出しとなるものであり、市町村特別給付又は保健福祉事業等により実施すべきもの」を任意事業の対象外とするものであり、「生活管理指導員派遣事業」及び「生活管理指導短期宿泊事業」は任意事業の対象外となる。

A3 なお、一般介護予防事業の介護予防把握事業において、地域の実情に応じ、効果的かつ効率的に収集した情報等を活用し、閉じこもり等何らかの支援を要する者を把握するために、訪問することは可能としており、本人の状況を把握の上適切に対応されたい。

※① 生活管理指導員派遣事業

日常生活に関する支援・指導(基本的生活習慣を習得させるための支援・指導)、家事に対する支援・指導、対人関係の構築のための支援・指導(近隣住民との関係修復等)、関係機関との連絡調整等を行う。

② 生活管理指導短期宿泊事業

養護老人ホーム、生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)、軽費老人ホーム、当区別用語老人ホーム等の空きベッドを活用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図る。

A2では、平成27年度に任意事業として実施できる対象事業が明確化されることにより「介護給付サービスの上乗せ・横出しとなるものであり、市町村特別給付又は保健福祉事業等により実施すべきもの」を任意事業の対象外とする、としています。

介護給付サービスの上乗せとは、介護保険の限度額を超えたサービスを市町村が独自に介護保険サービスを提供するもので、つまり、国が定める限度額を超えても市町村の給付により、介護サービスの利用が出来るサービスです。次に横出しサービスとは、第1号保険料を財源として介護保険にないサービスを市町村が独自に提供するサービスです。

今回のQ&A、地域支援事業での任意事業は、市町村が独自に事業内容を定めてよかったが、新しい介護予防・日常生活支援総合事業での任意事業は、行うことが出来る事業内容が国で定められているため、市町村が独自に行うサービスは、別の財源で行うことになりました。しかし、閉じこもり高齢者対策は介護予防・日常生活支援総合事業でも重要な問題となっているので、任意事業でも対応可能な事業としています。

A1 「サービス事業利用のための手続きは、ガイドラインP60において、原則、被保険者本人が直接窓口に出向いて行うこととしている。その中で、基本チェックリストの記入に関しては、「基本チェックリストの使い方」に基づき、質問項目の趣旨を説明しながら、本人に記入してもらうものとしており、本人の状況を踏まえた記載がなされるものである。

一方で、本人が来所できない場合、家族等代理の者が基本チェックリストを記入することも想定している。

A2 そのうえで、事業対象者に該当した者が、具体的な訪問型サービス(第1号訪問事業)等を利用するには、介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)を経ることが必要である。この介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)については、平成27年1月9日版Q&A17頁 問8でもお示ししているとおり、指定介護予防支援と同様に、基本的なケアマネジメントのプロセスに基づくものと考えており、特にアセスメントにあたっては、利用者が置かれている環境や、日常生活及び社会参加の状況等を正確に把握する必要があることから、利用者の居宅等を訪問し、利用者及び家族と面接して行うものとしている。このときに、基本チェックリストに当たる項目についてもアセスメントの中で再度確認され、そのうえで適切なサービスの利用について、検討されるものと考えている。

A3 お尋ねの場合も、地域包括支援センター等による介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)のプロセスの中で、利用者の状況を把握し、適切な介護予防ケアマネジメントによって、サービスの利用について検討していただきたい。

Q2は、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスの利用についての質問になります。介護予防・日常生活支援総合事業のサービスの利用が必要な人に該当するかどうかの判断は、基本チェックリストによって行われ、その該当基準は誰でも知ることが出来るため、誰でもサービスの利用が可能ではないかという質問になります。

これに対して今回のQ&Aでは、基本チェックリストに該当したものでもサービスの提供を受けるには、介護予防ケアマネジメントを経ることが必要だとしています。介護予防ケアマネジメントは、地域包括センターの職員が該当者の方のご自宅に訪問することで、どのようなサービスが必要かを判断したものになります。この定めにより、誰でも自由に介護予防・日常生活支援総合事業のサービスの利用を受けることを制限するとしています。

A 総合事業へ移行後に介護予防・生活支援サービス事業を利用する場合は、ガイドライン案P13にもあるとおり、要支援者またはサービスの利用相談に基づき基本チェックリストを用いて事業対象者と判断された介護予防・生活支援サービス事業対象者のいずれかであることが必要である。

介護予防・日常生活支援総合事業のサービスの対象者は、要支援者及び基本チェックリストにより事業対象者とされた者になりますので。要支援者は、自動的にサービスの対象者に移行されることになりそうです。

A1 要介護認定等申請と同時に、基本チェックリストによりサービス事業対象者として総合事業のサービスを受ける場合は、介護予防ケアマネジメントによるケアプランに基づきサービスを利用するが、認定結果が要介護1以上となり、介護給付の利用を開始する場合は、居宅介護支援事業所による居宅介護支援に移行することとなる。

A2 なお、月の途中までサービス事業対象者として総合事業のサービスを利用していた者が、要介護1以上の認定結果の通知に伴い、居宅介護支援に切り替えた場合は、給付のルールに準じて、月末の時点で居宅介護支援を行っている居宅介護支援事業者が給付管理票を作成して提出することとし、併せて居宅介護支援事業費を請求することになる。また、この場合の区分支給限度額管理は、地域包括支援センターと居宅介護支援事業者が連携を取り合って行う。

基本チェックリストを受けて、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスの対象者となった者は、地域包括支援センターによりケアプランが作成されます。一方、要介護者は居宅介護支援事業者がケアプランを作成することになります。

今回のQ&Aは月の途中で総合事業のサービスの対象者から要介護者又は、要介護者から総合事業のサービスの対象者に変更になった場合の、ケアプラン作成者が受け取る居宅介護事業費の取り扱いと区分支給限度額の管理についてになります。

居宅介護事業費は、日割り計算は行われません。変更後のケアプラン作成者が居宅介護事業費1月分受け取ることになります。この原則に基づいて、ケアプランの作成者が地域包括支援センターから居宅介護支援事業者又は、居宅介護支援事業者から地域包括支援センターにケアプランが移行しても変更後のケアプラン作成者が居宅介護事業費を受け取ります。

A 要介護認定は申請日に遡って認定有効期間が開始し、また要介護者はサービス事業を利用することができないため、サービス事業のサービスを利用した事業対象者が要介護1以上の認定となったことにより全額自己負担となることを避けるため、介護給付の利用を開始するまでの間はサービス事業によるサービスの利用を継続することを可能としている。

お尋ねの場合、要支援認定申請と同時に、給付サービスである福祉用具貸与の利用を開始しているため、申請日に遡って要介護者として取り扱うか、事業対象者のままとして取り扱うかによって、以下のような考え方となる。

① 要介護者として取り扱うのであれば、事業のサービスは利用できないため 総合事業の訪問型サービスの利用分が全額自己負担になり、福祉用具貸与のみ給付対象となる。

② 事業対象者のままとして取り扱うのであれば、総合事業の訪問型サービスの利用分を事業で請求することができ、福祉用具貸与が全額自己負担となる。

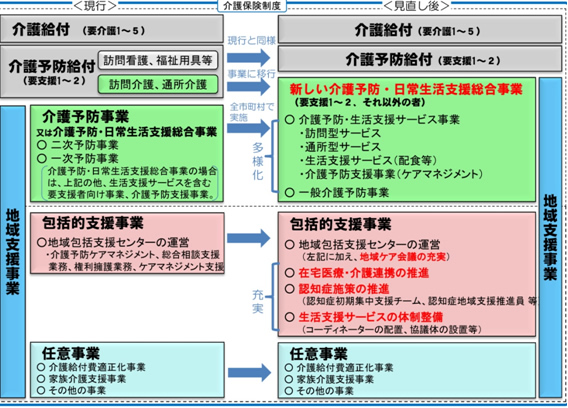

介護予防・日常生活支援総合事業により介護予防給付と地域支援事業サービスがどのように変更さるか「介護保険最新情報 VOL.423」では以下の図で説明されています。

上記の図から、要介護者は「介護給付サービス」、要支援者は「総合事業のサービス+介護予防給付(訪問看護・福祉用具)」、基本チェックリストによるサービス事業対象者は「総合事業のみ」が介護保険を適用して受けることが出来るサービスになります。

今回のQ&Aでは、基本チェックリストによるサービス事業対象者が要支援申請を行い、要支援になる事を見越して総合事業のサービスと介護予防給付(訪問看護・福祉用具)サービスを受けていたが、実際には要介護認定が下りた場合の取り扱いについてになります。

要介護者は「訪問看護・福祉用具のサービス」は利用できるが、「総合事業のサービス」が受けることが出来ません。基本チェックリストによるサービス事業対象者は「総合事業のサービス」は利用できるが「訪問看護・福祉用具のサービス」は利用できません。そのため、Q5では要介護者として取り扱うのであれば、事業のサービスは利用できないため 総合事業の訪問型サービスの利用分が全額自己負担になり、福祉用具貸与のみ給付対象となり、事業対象者のままとして取り扱うのであれば、総合事業の訪問型サービスの利用分を事業で請求することができ、福祉用具貸与が全額自己負担となるとしています。

要介護申請は申請から結果通知まで約1か月程かかります。介護申請や区分変更中のサービスの利用には十分注意することが必要になるかと思います。

以上が平成27年3月31日に厚生労働省により発表された「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案についてのQ&A」(前編)になります。

次回は、後編になりますので引き続きご拝読頂けますと幸いです。

失礼いたします。